ぞくぞくと 涙香訳に 夜が更ける

そんな川柳が流行り始めたのは、明治二十年代後半のことだった。当時、黒岩涙香というジャーナリストがいた。 新聞は〈社会の木鐸〉を標榜し、黎明期の新聞を、日本に根付かせることに奔走した人物である。記者として卓越した視点を有しており、新聞購読者を増やすために娯楽欄の充実にも着目する。そして五目並べや競技カルタなど一般の人々の娯楽に供する様々なルールを整え、囲碁、将棋欄とともに新聞紙面を飾るという文化を定着させた。読者に身近な市井のできごとを報じる記事を、新聞の三面に載せ、三面記事という言葉も生み出した。その涙香が特に注力したのが連載小説欄の充実である。

じつは当時、日本では新聞を日々購読するという習慣がまだ根付いていなかった。明治の半ばくらいまでは、お昼ごろに出会った人に「新聞、読んだ?」と尋ねると、「読んだよ!五日前に読んだばかりさ。」という答えが返ってきたというジョークが残っているほどである。五日前に読んだからあと数日は読まなくてもよい、という含みを持たせたこの言葉は、新聞は数日に一度読めば御の字だという考えが、一般に蔓延していたことを意味する。

確かに、日本では江戸時代までは公の情報は高札に掲げられ、私的な興味を惹くゴシップなどは、不定期な瓦版を気の向いたときに購入すれば事足りた。情報の換金性が定着していなかったのである。余計なものにはお金は払わない。それは至極当然であり、たとえ御一新後の新文明といわれ、新聞一紙が今の貨幣価値で百円そこそこであったとしても、要りもしない情報の載った紙が毎日売れようはずもない。しかしそれでは日刊紙が成り立つはずもなく、経営上の観点から考案されたのが、日々の紙上に掲載される連載小説であった。

この、新聞連載小説という枠にピタリとはまったのがミステリー小説である。毎日少しずつストーリーが紡がれる形態は、読者の興味を明日へ明日へと惹きつける。面白い話として話題になれば、日刊購読者数を増やすことにつながり、経営戦略としても成功する。ミステリーは、謎解きの物語であるため、読者は謎を解明したいという欲求にとらわれ、途中で投げ出すことができなくなる。ここに目を留めたのが黒岩涙香だった。

土佐出身で、上京後は慶應義塾にも学んでいた涙香は、卓絶した英語力を身に着けていた。その能力を特に高めたのは、趣味で渉猟していた英書ミステリーである。原書で三千冊を読破したというその力は、英書を逆さまにしても自在に読めたというから驚異である。ただ涙香が、ミステリーを原書で読んでいた背景には、翻訳がとても少なかったという当時の事情がある。後に多くの海外ミステリーを日本に紹介した博文館の雑誌『新青年』(1920 年創刊)が発刊された大正時代半ばになってさえも、初代編集長の森下雨村がミステリーの翻訳者が少ないことに苦慮していた。様々なエピソードからも、恐らくは同時代の日本でトップクラスの英語力を身に着けていたと思しき涙香は原書でミステリーを難なく読みこなした。だが多くの日本人はその面白さを知ることができない。そこで、新聞の普及を目指す気鋭のジャーナリストとしての涙香が、ミステリーの翻訳を新聞小説として掲載することを思いついたのは自然の流れであろう。

こうして涙香は自らひもといた多くの原書をスクリーニングし、日本の新聞連載にふさわしい作品を自ら翻訳し、次々に掲げていく。原作の趣意を損なわず、日本人読者に読みやすい涙香の翻訳ミステリーは、〈涙香もの〉と総称されて読者の絶大な支持を得ると、たちまち掲載紙の売り上げを伸ばし、単行本になっても人気を博していく。〈涙香もの〉の魅力は涙香の独特の翻訳手法にあるとされている。もとより逐語訳ではないが、安易に翻案と断ずるのも難しい。ただ涙香は原書を一読するとその書籍は閉じ、あらすじを思い起こしつつ作品を書きあげていくという。登場人物もすべて和名で、同時代の日本の社会に即する内容に近づけて換骨奪胎し、恣意的な自身のメッセージも織り込んでいくが、風合いは如何にも日本人好みに変えられていく。

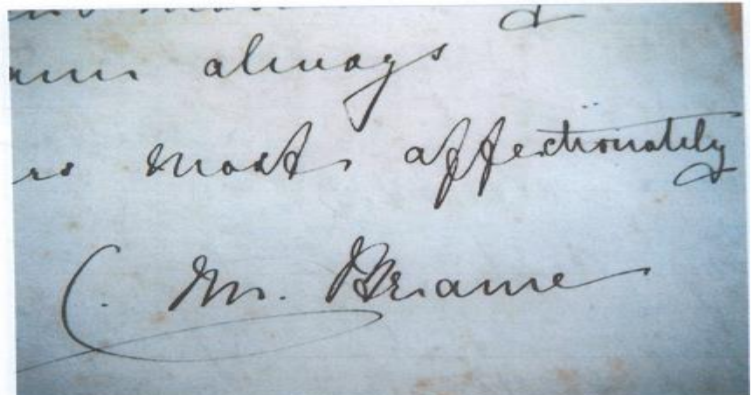

そうした〈涙香もの〉を手にとった読者たちは、大胆で分かりやすく、魅力的な涙香ワールドに迷い込み、涙香特有の翻訳を「涙香訳」と称するようになった。冒頭の川柳は、そうした涙香の翻訳、とりわけ翻訳ミステリーが、如何に多くの読者を魅了していたか、という証でもある。ただ、不思議なことにこれほどの筆力を有していた涙香だが、当初は自ら翻訳に指を染めることはなかった。それは、彼が「新聞記者」を自認していたためである。柔軟な思考力によって、多くの固定概念の壁を打ち破ってきた涙香だが、自身が翻訳者でも作家でもない、という立ち位置に関しては意外にも頑なだった。

その頃、現在の『東京新聞』の源流の一つにあたり、読者の多くが東京在住者である『今日新聞』という新聞があった。涙香はこの時点で別の新聞社に在籍していた。ただ同紙に少し関係もあり、友人である戯作者の彩香園柳香も在籍していたことから、彩香園の協力を得て同紙にある英書のミステリーの掲載をすることになった。それは、涙香が厳選した洋書ミステリーの梗概を彩香園に語り、彼がそれを読みやすい和文に直して連載小説にするという試みだった。自身は新聞記者であることにこだわっていた涙香が、友人の戯作者、今でいう小説家に協力を仰いだ格好である。不思議な共訳だが、外国語に通じた人物が少なかった時代に於いて、原書を読める人物が、原書は読めない代わりに文章力を備えた戯作者などにあらすじを伝え、日本人読者の好むように書き直してもらう、といったタッグを組むことは珍しいことではなかった。

ただ結論から言えばこの涙香の試みは大失敗に終わった。それは偏に彩香園が、ミステリー小説の形式を知らなかったためである。普通の小説であれば問題はないはずだったが、ミステリーは、一部の倒錯小説を除けば、通常の小説とは異なった時間軸を有する。すなわち、「初めに謎ありき」の一般的なミステリーは、謎を追求するために、ストーリーとしては時間を遡ることが必須となる。例えば密室殺人事件ならば、初めに事件が発覚した後で、被害者が生前最後に出会っていた人物は誰か、その入室前に何が変わったことがなかったか、というストーリー展開になる。ところが、ミステリーを知らない彩香園は、最初に涙香からあらすじを聞くと、その内容を律儀に編年体に整えて書き直してしまった。そのため、謎は消えてしまい、さりとて普通の小説にもなりえず、読者の不評に伴って連載打ち切りとなってしまった。その後、彩香園は何とか話を書き足して完結させ、『二子奇縁 二葉草』という作品として単行本の出版に漕ぎつける。ちなみに、以前はこの作品を手軽に読めるよすがもなかったために(今は国立国会図書館デジタルコレクションで居ながらにして読める)、筆者は相当の高額でこの古書を購入し、読了した。だが、実に面白くない。まさに駄作であり、出費を憾むこととなってしまった。

当時の日本ではミステリー小説の形式には殆ど馴染みがなかった。知らないものは書くことはできないため、彩香園の判断にもやむを得なかったのだろう。涙香もそれに気づいた。そこで〈新聞記者〉であるという自らのこだわりを捨てて、満を持してミステリーの翻訳に手を染める。そして涙香訳の手法を以て次々にイギリスやフランスのミステリーを翻訳し、喝采を浴びる。そうした涙香に一つの転機が訪れた。初めてアメリカ人作家のミステリーを手がけたのである。それが、Anna Katharine Green(1846 – 1935)の原作を翻した『真ツ暗』(1890)であった。

グリーンは、十九世紀末から二十世紀にかけて活躍したアメリカの作家である。詩人としての側面も有していたが、アメリカ人女性としてごく早い時期にミステリーを発表した背景はよく知られている。日本では、坪内逍遥が彼女の XYZ: A Detective Story(1883)を、発表からわずか四年後に『贋貨つかひ』(1887)という邦題で発表したのが嚆矢であろう。新聞連載後に単行本となり、「面白きこと限なし此面白さを人にも分たし」(「緒言」『贋貨つかひ』駸々堂 明治二十一年)と考えた逍遥が「カサリン女史に對する眞の翻訳者の務」を全うするべく、原作になるべく忠実にと試みたという翻訳だが、人名や地名など固有名詞は和名に変えたものになっている。そして、逍遥自身が「予が感じたる面白さを読者に裾分けせんとての業」としているだけに、着想としての面白さを如何に伝えるか、に力点が置かれており、短い時間の娯楽にはふさわしいが作品や作者そのものの魅力をより深く伝える意図は薄く、やや淡々とした内容に終始する。

そのため、グリーンの作品をより洗練されたミステリーとして邦人読者に供しえたのは、続く黒岩涙香の『真ツ暗』であろう。当時、Fortuné du Boisgobey(1821―1891)や、Étienne Émile Gaboriau(1832 – 1873)などフランスのミステリーを英語の重訳で愛読し、翻訳も彼らの作品を主に手がけていた涙香は、「合衆国の小説ハ其仕組概ね佛國の小説ほど奇なるなし」と考えていた(「凡例」『真ツ暗』金櫻堂 明治二十二年)。だがその考えを一変させ、「成る程面白し、直ちに筆を採りて二三回翻訳し」てすぐに新聞に連載を始めさせたのが、グリーン初の長編 The Leavenworth Case (1878)である。涙香は、「「真ツ暗」とハ何の意ぞ(中略)讀者をして黒暗(アッター、ダーク子ス)に徘徊(さまよ)はしむ」「讀みながら早くも事の元末を見破る人ハ實に卓眼、暗に物を見る梟の如き眼光ある人」と、さすがに読者の心をつかむ術に長けており、剰え『真ツ暗』という邦題は逍遥の『贋貨つかひ』とは異なり、最後までこの穿った動機を持つ殺人者の背景を窺わせない。

こうしてグリーンの作品に邂逅したことで、涙香はアメリカの原著にも目を向けていく。そうして、彼の最も愛した原作者の一人もアメリカの作家のうちに数えられることとなった。それが Bertha M. Clay である。厳密に言えば、クレーは、「アメリカ人」作家ではない。だが「アメリカン・ミステリ」というお題を頂戴したことに鑑みて、広義に解釈してご海容戴けたらと願い、この作者についても少しふれさせて頂くことにした。