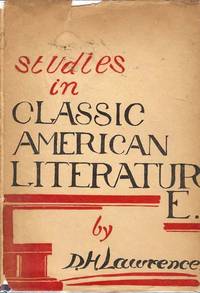

執筆者は、アメリカ文学最初の黄金期といわれるアメリカン・ルネサンスの作家群が、今日の知名度とは裏腹に生前の知名度には恵まれなかったことに着目し、彼らがいかに「正典化」され、昨今の文学体系の一部となったのかということを、おもに19世紀ハーマン・メルヴィルの復興運動たる「メルヴィル・リヴァイヴァル」を中心に研究している。これまでの発表では、おもにイギリス人作家たるD.H.ロレンスStudies in Classic American Literature(『古典アメリカ文学研究』、以下『研究』)の貢献をそのテクストの精読から検討し、ロマン派作家のテクストと比較しつつ、機械論と結びついたロレンスの戦争への嫌悪感がアメリカへの志向を生み、それがアメリカ的「地霊」に潜む集合的無意識への憧憬へとつながったこと、ロレンスがアメリカ・ロマン派作品の中に「有機体」的な要素を見て取り積極的に評価したこと、そして彼の環大西洋的な批評が、やがてアメリカのネイティヴィズム高揚に伴い帝国主義の文脈の中で「利用」された可能性があることなどを論じてきた。

wikipediaから

本稿では、“Lawrence as a Melvillian: Transnational Readings of Studies in Classic American Literature and Other Works”というタイトルにて、まず導入として上述した『研究』におけるロレンスの理論を紹介しつつ、彼が自身の作品の中でそれを反復していたのではないかという仮説のもと、メルヴィル・リヴァイヴァルの一つの側面を検証する。

1.アメリカ作品とロレンス的「地霊」

まずロレンスの「地霊」(the spirit of place)を導入するところから、彼がアメリカに見て取ったものを整理していこう。そもそも、ロレンスの中で「地霊」とは、いわば各地域に備わるスピリチュアルな意味での集合的無意識のようなものであり[1] … Continue reading、それが文学的な産物に文体や形象として現れるのではないかというのがロレンスの発想であった。以下に引用するのはロレンスが『研究』において最も端的に「地霊」の概念を援用している箇所であるといえるが、彼はここで、アメリカ文学をイギリス文学の一支流とみなすことが「自然」であった時代に、アメリカ文学がその土地に固有の芸術的な要素、すなわち「地霊」の産物を孕んでいる可能性を示唆している。

It is natural that we should regard American literature as a small branch or province of English literature. None the less there is another view to be taken. The American art-speech contains a quality that we have not calculated. It has a suggestive force which is not relative to us, not inherent in the English race. This alien quality belongs to the American continent itself.

All art partakes of the Spirit of Place in which it is produced. The provincial Latin literature ferments with a foreign stimulus. It is Africa, and the mysterious religious passion of Lybia, which, voicing itself in Latin, utters the infant cry of Tertullian, Augustine, Athanasius, the great saints of the African Church. These are not Romans. (16)

In the same way America, the new continent, seething in English veins, has produced us the familiar American classics, of Hawthorne, Poe, Whitman, or Fenimore Cooper, for example.

We read the English utterance without getting the alien American implication. We listen to our own speech in American mouths, but our ears have been shut to the strange reverberation of that speech. We have not wanted to hear the undertone, the curious foreign, uncouth suggestion, which is in the over-cultured Hawthorne or Poe or Whitman. Augustine and Apuleius are both writers of the Roman decadence. The orthodox Romans, no doubt, saw mainly the decadence, and objected to it. (16)

つまりロレンスは、アメリカ人に特有の象徴的言語の「暗示力」がアメリカ文学自体に内在し、その根源は芸術を生んだアメリカの地霊(the spirit of place)にあると説明している。これは前述したような、英語で書かれているアメリカ文学そのものが単にイギリス文学の一支流であるという当時の考えを脱し、アフリカで書かれたラテン語がその象徴言語による「暗示」の根源をアフリカに負っているように、その芸術的独立を認めなければならないという主張を内包しているといえるだろう。換言すれば、本書におけるアメリカ文学批評とはその作品における通奏低音、彼の言い方を借りれば「異様なアメリカ人的含蓄」(the alien American implication)をシンボリックに取り上げ、一貫して議論しているものであるともいえる。1917年から21年に世に問われる『ケンブリッジ版アメリカ文学史』とほぼ同時期に執筆され、28年のMLAアメリカ文学分科会創設に先駆ける23年に出版された『古典アメリカ文学研究』の功績を、巽孝之は「独特の輝きを放ち、結果的にメルヴィル・リヴァイヴァルが象徴するアメリカ文学史の言説空間構築に積極的に加担することになった」(巽103)と評価しているが、このような「地霊」によるロレンスの「アメリカ人的含蓄」を考慮すれば、巽の評価はまさにその核心を突くものである。

このような枠組みは、彼のロマン派作家観の中でも同様に機能している。本評論の初期原稿におけるメルヴィル論のなかで、彼は以下のように綴っている。

Melville writes in the peculiar lurid, glamorous style which is natural to the great Americans. It gives us at first a sense of spuriousness. To some it merely seems wordy and meaningless, unreal. It comes, I think, from the violence native to the American Continent, where force is more powerful than consciousness, and so is never gracefully expressed. The life-force itself is so strong that it tends to come forth lurid and clumsy, obscure also. It causes also a savage desire to go to extremes, to hasten to extremes, whether of idealism or of violent action. (The Symbolic Meaning 214 underline mine)

ここではメルヴィル作品における「生の力」というテーマが、ご多分に漏れずヨーロッパ文学の一支流というよりは、アメリカ文学特有の「あらあらしさ」、言い換えればアメリカの地霊に起因するものであると喝破される。中盤における「私が思うに、それはアメリカ大陸に根付く荒々しさからくるものであり、そこでは力というものが意識よりも強烈なものであって、だからこそそれが奥ゆかしく描かれるなんてことは絶対にありえないのだ」という宣言は、今日の視点で見れば環大陸的なアメリカ評価をメルヴィル自身に読み込むという先駆性を評価すべき箇所であるが、それが理想主義的であれ暴力的なかたちであれ究極を志向するというメルヴィル評価も、全く同時にリヴァイヴァルの試金石を成す。

2.メルヴィル論における「有機体」への憧憬

ここで重要になるのは、このような彼の「地霊」理論が読み取るものの一つとして、ロレンスがアメリカ文学のなかに「有機体」を見て取り、それを自身の作品にも応用していたのではないか、ということである。というのも、ロレンスのアメリカ観の中では「有機体説」と「機械説」というものが対立項として存在していたということが、『研究』をはじめとする諸作品の随所にちりばめられているからだ。

もっとも、これは字義どおりの有機体や機械に関する議論というより、そこにシンボリックに読み込まれた、言ってみれば彼なりの「人間観」のようなものであり、ロレンスの論の中では、それが作中の登場人物やその行動原理にも介在するという考えも見てとることができる。では、それらはどのような「人間観」であったか。

まず、前者の有機体に関するロレンスの考えが顕著に表れるのはロレンスがメルヴィルという人間の特性を分析する以下の箇所である。

He was a modern Viking. There is something curious about real blue-eyed people. They are never quite human, in the good classic sense, human as brown-eyed people are human: the human of the living humus. About a real blue-eyed person there is usually something abstract, elemental. Brown-eyed people are, as it were, like the earth, which is tissue of bygone life, organic, compound. In blue eyes there is sun and rain and abstract, uncreate element, water, ice, air, space, but not humanity. Brown-eyed people are people of the old, old world: Allzu menschlich(ˈalʦuː mɛnʃlɪç). Blue-eyed people tend to be too keen and abstract. (97)

彼のメルヴィル論の一部であり、彼はまず前者においてメルヴィルを「現代のヴァイキング」に見立て、彼が他の「青い目の」白人種と異なり、有機的で複合的であるという印象を説いている。ロレンスによれば有機的な「茶色の目をした」人々は「まるで地球のよう」であり、超越的で自然的な太古の要素を持っているというのである。「人間らしさ」、あるいは「人生」そのものの拒絶は、後述するようにロレンスのメルヴィル論の根幹をなすものであったが、その土台として「有機体」としての人間観が機能していたことがうかがえる。

一方、ロレンスの有機体説と対を成す機械説に関しては、以下の引用がその本質を象徴的に描く。

The Perfectibility of Man! Ah heaven, what a dreary theme! The perfectibility of the Ford car! The perfectibility of which man? I am many men. Which of them are you going to perfect? I am not a mechanical contrivance. Education! Which of the various me’s do you propose to educate, and which do you propose to suppress?

Anyhow I defy you. I defy you, oh society, to educate me or to suppress me, according to your dummy standards. (9)

ここでロレンスは、フランクリンを「機械論的に」完全性を志向する人間の象徴ととらえ、彼が「フォード車のような」完全性、言い換えれば抑圧的な基準を人間にも要求するため、それがやがて人間を抑圧してしまうことを喝破したうえで、自分はそうはならないことを説いている。ここからフランクリンをめぐる議論は、ソロー『市民的不服従』にも通底するような、人間を機械の一端とみなし人格を抑圧することで歯車の一端として扱うという機械説への批判へと展開していく。建国の父に「まがいものの」(dummy)基準を見出し、自身は機械の一端、フォード車の部品となる事を拒絶するというわけである。

このように「有機的な」人間観と「機械的な」人間観のそれぞれをアメリカに読み込むロレンスの観点が説得的であることを確認するには、例えばメルヴィルの作品を読み返すことが有効となるだろう。というのも、『研究』におけるロレンスの語り口調は多分にエッセイ調、モノローグ調であり、一つ一つの主張の根拠が示されるということは、特に最終稿においては徹底されていない。だからこそ、これが一つの文学作品として評価できるのと全く同時に、これを批評として読む際には、対象の作家に逐一立ち戻り、併せて精読するという極めてトランス・アトランティックな批評活動が不可欠となるのである。

そのような批評的事情も考慮に入れれば、例えば『タイピー』14章における一節などは、ロレンスの主張の根拠になりうるような箇所であるだろう。『タイピー』14章の終盤では、タイピー族の火おこしを描写するのに際して、アナロジカルにその特性がつづられている。そもそもタイピー族は、パイプなどに火をつける際にヨーロッパ的な「黄リンマッチ」で火をつける代わりに、長さ1.8メートルにも及ぶハイビスカスの枝、および木の切れ端を使う。これらをこすりあうことでそこに小さな溝を生じさせ、そこにたまった微粒子が点火する、という段取りである。作中でこの作業は、タイピー族のする中で「最も力のいる作業」であると評価されているが、その意義をメルヴィルは以下のようにまとめている。

What a striking evidence does this operation furnish of the wide difference between the extreme of savage and civilized life. A gentleman of Typee can bring up a numerous family of children and give them all a highly respectable cannibal education, with infinitely less toil and anxiety than he expends in the simple process of striking a light; whilst a poor European artisan who through the instrumentality of a lucifer performs the same operation in one second, is put to his wits’ end to provide for his starving offspring that food which the children of a Polynesian father, without troubling their parent, pluck from the branches of every tree around them. (Typee 115)

つまり、多大な労力を費やして火をおこすタイピー族の大人は、その分自分たちの生活する術を見せることで何の苦労もなしに大勢の子どもたちを自立した大人に育て上げるけれど、一方で火を手に入れることなど一秒もあればたやすく済ませるヨーロッパの貧乏職人たちは、どうすれば飢えた子どもたちを食事にありつかせることができるのか頭を悩ますというわけである。メルヴィルは上記の引用において、これを未開と文明の大きな差を成すものであるとしているが、前者がまさに、未開でありながら「生きる」ことにかけてはすべての工程を自分でこなせるという有機的な人間観を、後者が自身は文明に歯車の一部として加担し文明を利用するけれど「生きる」ための行動を自分では構築できないという機械的な人間観をシンボリックに描いているとなれば、これはロレンスの読み取るような意味でも最も大きな差異を成す場面とみることができるだろう。

では、この有機体説という観点から見た場合、ロレンスのメルヴィル評価はどのようにとらえることができるのであろうか。ここで特筆すべきなのは、メルヴィルに関して前章で議論したようなアメリカ的な「あらあらしさ」と生の力を持ち合わせているという前提を打ち立てたうえで、ロレンスがメルヴィル作品たる『タイピー』のなかに、「現代のヴァイキング」であるメルヴィルが完全な調和を好む理想主義者であったことを読んでいることであろう。楽園としてのマルケサス諸島を志向したものの完全に「未開人」に帰すことはかなわず、楽園への憧憬を感じたまま結局は完全なる調和を目指す文明社会へと戻っていくメルヴィルの主体の揺らぎを、ロレンスは以下のように分析している。

We can’t go back. We can’t go back to the savages: not a stride. We can be in sympathy with them. We can take a great curve in their direction, onwards. But we cannot turn the current of our life backwards, back towards their soft warm twilight and uncreate mud. Not for a moment. If we do it for a moment, it makes us sick.

We can only do it when we are renegade. The renegade hates life itself. He wants the death of life. So these many “reformers” and “idealists” who glorify the savages in America.* They are death-birds, life-haters. Renegades.

We can’t go back. And Melville couldn’t. Much as he hated the civilised humanity he knew. He couldn’t go back to the savages. He wanted to. He tried to. And he couldn’t. (127)

ここで描かれているような、板挟みになった者の「人生の拒絶」はメルヴィル作品では往々にして反復されるテーマであり、その分ロレンスの読解も説得力をもつ。例えば「白鯨」チャプター106における描写では、エイハブの脚を題材が題材とされ、「死に至るものの崇高なる悲惨の系譜」(genealogies of these high mortal miseries)をたどることが究極的には我々を「起源不明の代々の神々の間へといざなう」(carries us at last among the sourceless primogenitures of the gods)ことが喝破されたうえで、地上の最大の幸福(the highest earthy felicities)すら軽薄であるや「重く心にのしかかる悲苦」(all heart-woes)が奥底に神秘的な意味合いを持っていることなどがつづられている(413-414)。日常における論理の板挟みとなり「逃走」した者たちが最終的には「人生の拒絶」、ひいては死を迎えるという物語学がそもそも『白鯨』や『代書人バートルビー』、『ピエール』全体の基盤となっていることからも、ロレンスの指摘はまさに慧眼というよりほかない。

結局ロレンスは「タイピーとオムー」のチャプターにおいて、崇高さを志向しながらも、結局のところ根底に「幸福の軽薄さ」がある事の「絶望」と、それでも理想を捨てきれないメルヴィルが結局のところ「人生」を拒絶してしまったことを喝破したうえで、以下のごとく悲壮な結論を導き出す。

Yet to the end he pined for this: a perfect relationship: perfect mating: perfect mutual understanding. A perfect friend.

Right to the end he could never accept the fact that perfect relationships cannot be. Each soul is alone, and the aloneness of each soul is a double barrier to perfect relationship between two beings.

Each soul should be alone. And in the end the desire for a “perfect relationship” is just a vicious, unmanly craving. “Tous nos malheurs viennent de ne pouvoir être seuls.”

Melville however refused to draw this conclusion. Life was wrong, he said. He refused Life. But he stuck to his ideal of perfect relationship, possible perfect love. The world ought to be a harmonious loving place. And it can’t be. So Life itself is wrong. (132)

つまり、ロレンスはここで人間の魂が真に独立して存在するためには限界、制約が介する必要があり、だからこそ「完全な関係」などはあり得ないということを述べている。ロレンスの観点から見れば、この世界は完全に調和のとれた世界でなくてはならず、メルヴィルは「完全なる関係」というものを志向するという理想主義にあくまでもこだわっていた。しかし、上述したように、世界に「完全な関係」がありえなかったという事実も、厳然としてメルヴィルの前に迫ってきたというのである。だからこそメルヴィルは、この世界を生きる「生」そのもの、「人生」そのものを否定しなければならなかったというわけである。このような物語学が『ピエール』や『白鯨』、『代書人バートルビー』などメルヴィルの他作品でも反復されていることはすでに確認したとおりである。そして最後にロレンスは「愛」についてもそこに完全性というものは同じく成立しえないことを告げ、「タイピーとオムー」を以下のように締めくくる。

Melville was, at the core, a mystic and an idealist.

Perhaps, so am I.

And he stuck to his ideal guns.

I abandon mine.

He was a mystic who raved because the old ideal guns shot havoc.

The guns of the “noble spirit.” Of “ideal love.”

I say, let the old guns rot.

,Get new ones, and shoot straight. (132)

ここで彼は、同じ理想主義者[2] … Continue readingであったメルヴィルを「古くなった銃」にたとえ、自分は「新しい銃」を放つという旨を宣言している。

3.連鎖するリヴァイヴァル

結局ロレンスは、自身が作品を書き連ねるというやり方で彼のいう「新しい銃」を放ち続けることなるが、とりわけ機械論的な枠組みへの理想論的、および有機体説的な抵抗は、「研究」最終稿出版から5年後に世に問われる『チャタレー夫人の恋人』に大きく反映されている。

“I wasn’t talking about knowledge I was talking about the mental life,” laughed Dukes. “Real knowledge comes out of the whole corpus of the consciousness, out of your belly and your penis as much as out of your brain or mind. The mind can only analyse and rationalise. -Set the mind and the reason to cock it over the rest, and all they can do is to criticise and make a deadness. I say all they can do. It is vastly important. My God, the world needs criticizing today-criticising to death. Therefore let’s live the mental life and glory in our spite, and strip the rotten old show.―But mind you, it’s like this. While you live your life, you are in some way an organic whole with all life. But once you start the mental life, you pluck the apple. You’ve severed the connection between the apple and the tree: the organic connection. And if you’ve got nothing in your life but the mental life, then you yourself are a plucked apple, you’ve fallen off the tree. And then it is a logical necessity to be spiteful, just as it’s a natural necessity for a plucked apple to go bad.” (Lawrence 37)

“Bolshevism, it seems to me,” said Charlie, “is just a superlative hatred of the thing they call the bourgeois: and what the bourgeois is, isn’t quite defined. It is Capitalism, among other things. Feelings and emotions also are so decidedly bourgeois that you have to invent a man without them. Then the individual, especially the personal man, is bourgeois: so he must be suppressed. You must submerge yourselves in the greater thing, the soviet-social thing. Even an organism is bourgeois: so the ideal must be mechanical. The only thing that is a unit, non-organic, composed of many different yet equally-essential parts, is the machine. Each man a machine-part, and the driving power of the machine, hate: hate of the bourgeois! That, to me, is bolshevism.” “Absolutely!” said Tommy. “But also, it seems to me a perfect description of the whole of the industrial ideal. It’s the factory-owner’s ideal in a nutshell: (Lawrence 38)

ここで登場人物の一人であるデュークスは、知識が本物の知性となるのは、それが意識全体、言い換えれば精神、腹、頭脳から生まれた時であるとし、頭脳だけで考えた場合には、それはただただ「死」をもたらすのみであることを指摘している。そのうえでデュークスは、ロレンス的な「有機体論」をシンボリックに体現するかの如く、「本当に生きている人」とはあらゆる生命体と「有機的」な一体をなしている人間であるとまとめる。一方、同じく登場人物の一人であるチャールズ・メイは、(彼自身が必ずしもその立場をとっているわけではないものの)ボリシェヴィキの思想をデュークスの議論への仮想的な論駁のように取り上げ、その思想の根幹がブルジョア、言い換えれば資本主義やあるいは単に人間の「感情」「情緒」などへの憎しみにあると説明している。したがってボリシェヴィキの理想とは、人間を抑圧し個人を埋没させ、多種多様な部品が「等しく」重要性を持つ機会へと移行しなければならないということになるが、これに対してデュークスは、「それは産業界の理想」であると、ボリシェヴィキの思想に対して論駁し、また聞いていた登場人物のハモンドも、「人間の否定である」と強く非難する。

肝心なことは、この「有機体説」と「機械説」を対置して抑圧的な「機械」による征服を批判する構図が、彼がアメリカの「地霊」から見て取った対立図、換言すれば先に言及したメルヴィル論における「有機体説」への共振とフランクリン論における「機械説」への抵抗という図式と驚くほど共通しているということであろう。人間を抑圧しそれを一つの「部分」とみなす「戦争」の犠牲として性的不能となったクリフォード、妻コニー、森番メラーズをめぐる本作全体の物語学に自己言及しているようにも見えるこの箇所は、彼がメルヴィル作品からアメリカに見て取った理想と幻滅の反復でもあり、ここには批評とはまた別の「リヴァイヴァル」が生じているということもできる。

もっとも、このように彼が放った「新しい銃」も、結局喜劇的な結末を迎えることはなかった。前章で見たように、ロレンスはメルヴィル作品の中に「完全な関係性」「完全な愛」というものが成立しえないことを見て取り、自身は半ばそれを克服しようとしたにも関わらず、イギリスの階級秩序のもとにやはりメルヴィルと同じような「絶望」を描くことになるのだから。

このようなメルヴィルとロレンスの「作品間の」関係性について、ロレンスと親交もあったE.M.フォースターは、メルヴィルの『ビリー・バッド』受容においてやはりメルヴィル・リヴァイヴァルに貢献のあった評論『小説の諸相』にて、彼らの共通項を以下のように分析している。

It is no wonder that D. H. Lawrence should have written two penetrating studies of Melville, for Lawrence himself is, as far as I know, the only prophetic novelist writing today -all the rest are fantasists or preachers: the only living novelist in whom the song predominates, who has the rapt bardic quality, and whom it is idle to criticize. He invites criticism because he is a preacher also – it is this minor aspect of him which makes him so difficult and misleading – an excessively clever preacher who knows how to play on the nerves of his congregation. (Foster 130)

ここでフォースターは、ロレンスがメルヴィルに関する二つの連なる研究をものしたことを評価したうえで、ロレンスを(メルヴィルと同じ)「預言的」小説家であると指摘している。これ以前にフォースターはメルヴィル作品における「ソング」(単に歌とは訳せない)に注目しているが、ロレンスは彼の知る限り、唯一同じ詩学を持った作家であったと評されているのである。

もっとも、『小説の諸相』はこれまで扱った『チャタレー夫人の恋人』最終稿が脱稿する1年前に出版されているうえ、フォースターが『小説の諸相』おいてメルヴィル作品における象徴主義的読解を「本を沈黙させてしまう」と書いているように、彼のすべての議論を今日に至るまでの研究史の中で無批判に許容することは難しいといえるだろう。[3]Moby Dick is full of meanings; its meaning is a different problem. It is wrong to turn the Delight or the coffin into symbols, because even if the symbolism is correct it silences the book. Nothing … Continue reading補足的に言えば、これは評価の対象となっているロレンス自身とも相反する考え方であった。というのも、前述したようにロレンスが読み取ろうとしたものは「異様なアメリカ人的含蓄」に内包された象徴主義的な「意味」であり、ロレンスが『研究』を通して一貫しているからである。しかし同時に、メルヴィルの詩学に共感し絶えず反復したロレンスを、一人の小説家としてメルヴィルと比較することで、彼がリヴァイヴァルの連鎖に貢献を見せたということも事実であった。

ロマン派における有機体という考え方は、その後チャールズ・ファイデルソン・ジュニアらによって議論され、新批評における一つのテーマとなっていく。ファイデルソンは、新批評にける一つのテーマとなっていた「有機体」の概念を詩的言語による文体評価という文脈にて分析した。彼は「人生の鉄の扉」(the iron gates of life)といったような詩的表現が強勢の置かれ方の変化によって様々な「真の主意」(the real tenor)を前景化させる一方、「公園の鉄の扉」(the iron gates of the park)といったような「論理」のみを内包する表現は強勢を変えるなどの操作によって主意を変化させることもできず、各部が独立したものであり、あたかも機械装置のごとく、部分同士、あるいは部分と全体の関係が総体から影響を受けるということはないとつづっている(Feidelson 60 )。ファイデルソンはそのような論理を巧みにロマン派の象徴主義的読解に応用し、例えばエマソンとソローの関係を以下のようにとらえている。

Myth was the organic principle. Thoreau, like his master Emerson, translated knowledge, language, man, and the universe from mechanical to organic terms. He took the living process of poetic apprehension as the norm of knowledge and identified this organic awareness with the reality itself. Oddly enough, such magnification of poetry could only minimize the poetic work. In its most general form the concept of organism obviated any need for literature. (Feidelson 142)

すなわち、多分に似通ったエマソンとソローの文学的方法論に「知識や言語、人間や宇宙といったものを機械的なるものから有機的なるものに」移行するという共通点を見出し、「有機体」をキーワードにアメリカ的な神話観を再構築しているのである。アーサー・シモンズ『象徴主義の文学運動』(1899)から連綿と続く象徴主義の応用が、全く同時にロレンスの投じた象徴主義的神話観の「アメリカへの」移入という視点をも継承しているものだとすれば、メルヴィル・リヴァイヴァル、ひいてはアメリカ文学受容史においても彼の業績は輝かしい意義を持つといえるのではないだろうか。

結局ファイデルソンは、アナロジーが困難な文学的事象をこじつけ、なんとなくの雰囲気における(an aura of)「暗示」(suggestion)や「含蓄」(association)を読み取るということには難色を示すこととなる(Feidelson 63)。だが、仮にそれが今日の批評史上、新批評の妙技として記述されている方法論であるとしても、そもそもロレンスがアメリカの「地霊」に「異様なアメリカ人的含蓄」を読み取ったことから多くの受容が胎動したという事実にも、我々は目を向けてしかるべきなのかもしれない。

4.結論

本稿では、ロレンスがメルヴィルを調和のとれた関係、ひいては人生を拒絶したものであるとみなし、メルヴィル作品中の有機体的要素、換言すれば反機械的な要素に憧憬を抱いて自身の作品に昇華したのではないかという議論を展開した。関係の完全性や人生といったものの拒絶は、メルヴィル作品でいえば『代書人バートルビー』や『ピエール』などの作品にもちりばめられており、ロレンスの議論の説得性がうかがえる。また、最終的にアメリカのネイティヴィズムと手を取り合うメルヴィル・リヴァイヴァル、ひいてはアメリカ文学における「正典」確立が、じつはイギリスの文壇、および執筆界でも盛んにおこなわれていたことは、卒業論文でもさらに深堀したいと考えている。

| ↑1 | ただし、ロレンスの言う「無意識」とは、フロイト的な無意識とは必ずしも同一のものではないということに注意が必要である。ロレンスはその精神分析論『精神分析と無意識』にてフロイトの性的意識と結びついた精神医学がもはや家庭の話題をも侵食していることを危惧し、その倫理的基盤のなさを批判している(Lawrence Psychoanalysis 467-468 )。だが、かくいうロレンスが腰椎の性的意識と結びついた無意識観を多くの小説/批評の中で応用していることから、彼の態度は安易にフロイト精神医学を否定するものではなく、モラルとの兼ね合いの中であくまでアンビヴァレントな態度のもと受容されたものととらえるのが公平といえるかもしれない。 |

|---|---|

| ↑2 | ロレンスの理想主義の根幹には厭戦気分があった。彼は第一次世界大戦の折に潜水艦によって船が相次いで撃沈されたり、潜水艦そのものの実験で船が二度と浮上してこなかったりした記憶を忌み、宣戦布告をしないアメリカに希望を抱いていた(ロバート・モンシェ宛書簡 224-225)。だからこそ彼は「楽園」としてのアメリカを目指し、「私たちは生き抜いて、何としてもタイピーへ行くのです。しかし、それまでは、苦しみと恐怖で呻き苦しむのです」((ロバート・モンシェ宛書簡 225)とまで言うのだが、結局アメリカも1917年4月6日に宣戦布告することとなる。(翻訳はいずれも出水純子氏による) |

| ↑3 | Moby Dick is full of meanings; its meaning is a different problem. It is wrong to turn the Delight or the coffin into symbols, because even if the symbolism is correct it silences the book. Nothing can be stated about Moby Dick except that it is a contest. The rest is song. (Forster 128) |

Bibliography

Primary Sources

Lawrence, D.H. Studies in Classic American Literature. Cambridge UP, 2003.

―ローレンス『アメリカ古典文学研究』 大西直樹(訳) 講談社 1999。

—. The Symbolic Meaning: The Uncollected Versions of Studies in Classic American Literature. Ed. Armin Arnold, Centaur Press, 1962.

—. Lady Chatterley’s Lover. the Penguin Group, 2006.

—. “Psychoanalysis and the Unconsciousness” D. H. Lawrence: The Dover Reader, The Dover, 2015.

Melville, Herman Moby Dick; or, the Whale. Oxford UP, 1998.

―メルヴィル 千石英世(訳) 『白鯨―モービィ・ディックー』講談社文芸文庫、2000。

—. “Bartleby, the Scrivener-A Story of Wall-Street”

(Robert S. Levine et al., eds, The Norton Anthology of American Literature. Shorter Ninth Edition. New York: Norton, 2017.)

―メルヴィル 牧野有通(訳) 『書記バートルビー/漂流船』光文社、2015。

—. Pierre; Or, the Ambiguities. Penguin Publishing Group, 1996.

―メルヴィル 坂下昇(訳) 『ピエール あるいはアンビギュイティーズ』国会刊行会、1981。

—. Typee: A Peep at Polynesian Life Herman Melville: The Dover Reader, The Dover, 2016

―メルヴィル 中山善行(訳) 『タイピー 南海の愛すべき食人族たち』柏艪社、2011。

Secondary Sources

Feidelson, Charles Jr , Symbolism and American Literature. The University of Chicago Press, 1953.

―チャールズ・ファイデルソン・Jr 山岸康司・村上清敏・青山義孝(共訳)

『象徴主義とアメリカ文学』旺史社、1991。

Forster, E.M. Aspects of the Novel. the Penguin Group, 2005.

Seligman, Herbert J. D. H. Lawrence an American Interpretation. Seltzer, 1924.

大島由起子 『メルヴィル文学における先住民―復讐の連鎖か福音か』彩流社、2017年。

巽孝之 「ジャズ・エイジの帝国」 『モダニズムの惑星 ー英米文学思想史の修辞学』岩波書店、2013年、99-121頁。

吉村宏一、石原浩澄、有村楠泉、福田圭三 ほか編訳 『D.H.ロレンス 書簡集Ⅷ 1917~1918』松柏社、2016年。

Information

篠碕優人Twitterリンク:https://twitter.com/sisizakisi