『抵抗者の物語』成立背景

–今回のインタビューの打ち合わせにて、『抵抗者の物語』に収録されている論文は別の機会で発表されたもので、それを一冊にするのはとても大変だったとお聞きしました。今回、唯一の書きおろしが序章なので、それがある種の一貫性を作り出しているのだと思うのですが、具体的にどのように全体を構成していったのか、詳しくお聞かせください。

白川:まず、このインタビューを企画して、お時間や労力を割いてくださった皆さんにお礼を申し上げたいと思います。昨年の2020年は、年明け以降、まさに世界中がCovid19に翻弄されて、大混乱でしたよね。今でも、同じ状況にありますし、今後も影響は続くでしょう。皆さんにとっても、大学生生活が様々な変更を余儀なくされる大変な折に、特に、学部の最終学年に当たる年度の多忙な時期に、こうしたインタビューを敢行して下さって、ご尽力いただき、本当にありがとうございます。

ご質問のお答えを申し上げる前に、ひとつお断りしておくと、『パニカメ』は、巽先生(現:佐藤先生)の学部のゼミの3-4年生の皆さんが主体的に企画・発行しておられるということで、読者も学生の皆さんが最も多いと思いますので、私の拙い経験のうち、もしかすると学部ゼミのみなさんに参考になるかもしれない?と思う無駄話――というか、ダメなところ――なども含めて、お話させて頂ければと思います。巽先生のゼミ(佐藤先生ゼミ)の皆さんは、大変優秀な方々ですけれども、学部時代の3-4年生といえば、専門領域の学びが深まっていく時期でしょうし、将来を見据えて、考えることなども多々あるでしょう。それらの中には、なんにせよ、必ずしも「うまくできること」だけではないのでしょうから、私自身のダメなところや、いい加減なところなどを、参考にしてください(笑)。ということで、学部ゼミの皆さんにむけて、お話しさせて頂きますね。

さて、ご質問は、単著構成と進捗についてでしたよね。ええ、本来的には、自分自身の単著プロジェクトがまずあって、その全体構想に基づいて各章を書いていくのが理想なのですけれども、おっしゃる通り、拙書は、いわば「後付け」で単著にしたわけです。出版されている書籍の中には、そういう類が、少なからずあるわけですが、拙書は、他の方が企画された別テーマの論集のなかの一章を各所に書いてきた結果の集積です。もちろんその折には、その当該論集のテーマに合致して、しかも他のご投稿者の論文内容と取り扱う事象や作家作品などが重複しない新規ネタをできうる限り見つけて書いたつもりです。 スタート時点でのテーマ発想が全て異なるのだから、これを後付けで整合性ある総体にしていく作業は、私にとってはなかなか困難でした。おそらく、作家研究を続けていれば、どの媒体に発表していても特定の作家作品についての論考が蓄積されていくので、その限りではないと思いますが、私の場合は、各章の内容がそれぞれかなり「別物」でしたので。それでも単著にするにあたっては、ゆるやかに関連ある10の論考をそれなりに選んだら、なんとなく共通点らしきものが出てきたのかなと。拙書単体につき始めから熟考を重ねた結果とは、言えませんし、こうしたやり方のエンドプロダクトが成功しているかどうかは全く定かではないですが、ひとまず、タイトルのようにまとまったわけです。

–序章で気になったのが「自浄作用」というワードです。この本で扱っている史実上の人物や小説のキャラクターは、必ずしも善とされるようなものばかりではなかったと感じますが、そういったものたちが物語を紡ぐことでそれを自浄するということが、どのように全体に関わってくるのかを教えていただきたいです。

白川:ご質問の「自浄作用」という語ですが、たしかに序章のタイトル内にありますけれども、あまり狙って使った語でもなく、いま質問して頂くまで特段意識もしませんでした。サーグット・マーシャルのエピソードから入ったので、広く既存の、その時点まで「正しい」と見なされていた/いる事情を疑ったり、反対したり、修正していったりする契機のような意味合いで使っていますし、場合によって、それは先行する事象や作品へのトリビュートやオマージュとなることも、あり得ます。ご存じのとおり、憲法制定に際して下院議員定数や課税対象者数をめぐって3/5条項が規定され、言葉として明示せずとも奴隷制を容認し、先住民は合衆国市民に含めませんでした。先住民は3/5人にすらカウントされなかったってことですよね。独立宣言の当初の起草からも、奴隷制に関する部分は削除されました。ただ憲法は、具体的な運用がそう単純に運ばない現実があるにせよ、のちに修正条項によって文字通り「正されて」いくわけですし、そもそも本来冒頭に記述されるべき権利章典部分だって、後付けで付加されて、より「ありうべき」かたちにされている。もちろん根深い慣習を修正していくためには、かなり劇的な反対やら疑義やらがないとなかなか変化しないわけですから、主体が意識的であれ無意識であれ、体制にたいする抵抗やら反逆やらが、「気づき」の契機になる場合がある、っていうのが一応の概念だと思います。

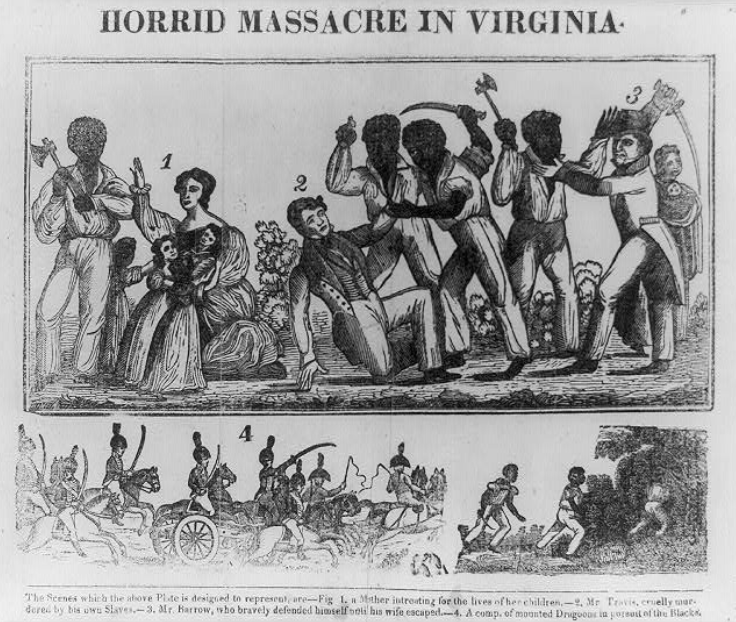

ご質問をお受けして改めて思い出したのは、私が最初にアメリカ文学の研究「らしきもの」を始めたのは、やっと大学院の修士課程に入ってからなのですが、そのときに確か、論文の前段階(?)のターム・ペーパー用に取りあげ始めたのが、ナット・ターナーの奴隷反乱でした。具体的には、文学なので、ウィリアム・スタイロンの『ナット・ターナーの告白』から読みだしたんですが、それは特に奴隷制文学に興味があったからでもないし、「絶対にこれをやりたい」とかいう理由があったからでもなかったんですよね。大変不埒ながら、他の皆さんのような選択肢がなかったからなんです。学部からアメリカ文学や文学作品に触れておられて、卒論でもそれをご研究された方は、ある程度の素地があるわけですよね。ですが、私は学部時代のゼミが(一応、)言語学だったし、いったん就職したあとに修士の学生になったので、そもそもアメリカ文学作品の知識が圧倒的に無かったんです。たまたま学部の3年生の演習で読んだ作品の一部がフォークナーやスタイロンだったのですが、自分には、南部正統派の正典とかモダニズムの文学的手法を駆使した作品への精緻な論考は絶対無理だと思ったので(笑)、なんらかの形で歴史と連関する事象のほうが書ける幅があるのではないかと、薄ぼんやり考えた結果、同じ作家の別作品『ナット・ターナーの告白』を見つけました。安直そのものです。その時には、小説内容すら知らなかったという体たらくでした。ただ、本当にたまたまなんだけれども、これを選んだことは私にとっては割とラッキーだったのかもしれません。私は黒人文学のプロパーでもなければ奴隷制や南部史関連の歴史研究者でもないんですけれども、出版直後のスタイロン批判のターナー論争を含め、アンテベラムや60年代の文化背景、作家自身や社会状況によって――主体の意図とは別に――「読み」が無意識的に支配されてしまう人種の表象など、色々な要素が入っている小説だったのではないかと思います。ただ、いまだにこの作品は問題作であり続けていますし、場合によっては、論じることも、憚られる場合が、無くもないですから、なかなか悩ましい作品ではありますけれども。

拙著ではターナーの叛乱について書いているわけではないのですけれども、歴史上のターナーの事件において、抵抗者精神の発露をナラティブ生成に読み込むのは、当然でしょうし、それでいて、ターナーの犯罪者意識は、あざとくも不鮮明である事例であるとも思います。女性や幼児を含む五十余人が殺害された叛乱なのだから、大惨事であるのは確かなわけで、極端な見方をすれば、ターナーの行為を「テロリズム」と考える向きさえ、皆無ではないのですが、ところがまた別の見方をすれば、「悪鬼」と描写されたターナーの叛乱は、「英雄的」とも評価される。同胞を自由に導くために己が命を賭し、神命を受けて戦った解放者という「解釈」も可能なわけです。ターナー自身は、告白書の中で、自身をキリストになぞらえて、叛乱行為に対して改悛することもありませんでした。アフリカ系アメリカ人たちは、南北戦争に先んずるターナーの叛乱を「最初の戦い」と呼ぶこともあります。もちろんアンテベラムの南部における「極悪人」は処刑されるけれども、当該制度や、法の恣意性だとか、正義や悪の概念が一筋縄ではいかないことや、それを表象するとき、あるいは、何かを解釈するとき、ひとは結局、己のバイアスから免れえないことを示す良い例だと思います。

そもそも植民地アメリカは、宗主国イギリスの圧政に対して、所与の不可侵の人権や革命権を謳って、悪しき政府は転覆してよいのだと主張し、武力行使に至ったわけですけれども、イギリス側から見たら、それは、反逆行為以外の何物でもないわけですよね。そのくせ、植民地内部の奴隷制は解消できず、独立宣言起草者も独立戦争総司令官もヴァージニアの大プランターで、のちに大統領になるのですから、捩れまくってスタートしていますよね。ワシントン政権下では、農民一揆のシェイズの叛乱やら、ウィスキー叛乱やらが勃発して、政府転覆が目論まれたのだから、大混乱だったはずです。でも、彼らの「抵抗」やら「革命精神」など、もちろん認められるはずもなく、すぐさま鎮圧されてしまう。要するに、事象の理解や解釈は一元的ではないことが、これらの抵抗精神の発露の事例からすら見てとれるわけですが、それには他にも、もっと様々なグラデーションの個別具体例があるんじゃないかっていうのが、拙書の各章の展開です。

–今まさに全部が繋がったような感じで、本当にバラバラで書かれたのかと考えてしまいます。特にバード・ウーマンの章(第2章)や、ランドルフ家のスキャンダル(第5章)の辺りは今解説いただいたことにぴったり当てはまりますね。

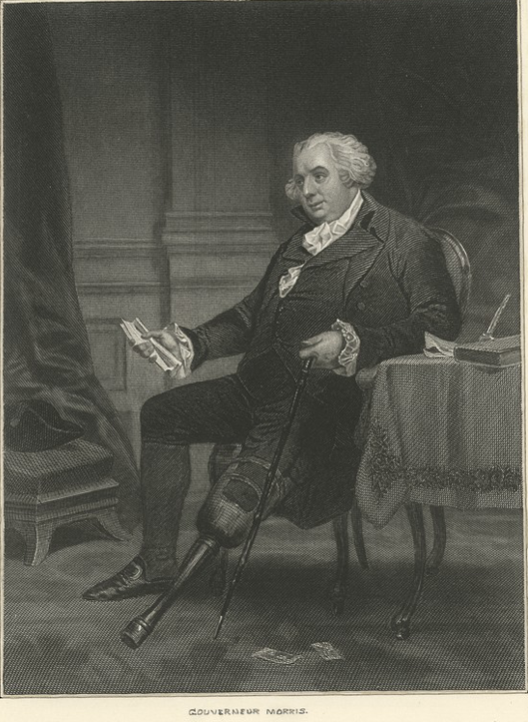

白川:いえ本当に、もともとは全く別の「お題」で書いたものの集積です。でも、一つ一つ全く新規で調べていくと、たまに何かの関連が出てきたりもします。たまたまですが、いま挙げてくださった章は女性の抵抗に焦点が当てられています。全く意識しなかったのですが、女性を扱った章が案外良いバランスで入ったかなと、これも後付けで思います。2章、5章は両方とも、直接的に文学作品分析をしてはいませんが、「鳥」の章は、複数事象の連関がどんどん連なっていって、書いていて楽しかったのを覚えています。ランドルフのスキャンダルについては、ガバヌーア・モリスという人物のことを少し知ることができて、修正第一条の言論の自由に関連するゼンガ―裁判との関連が分かったことが、個人的には収穫でした。

正典/非正典

–他の方にはあまりできないですよね。例えばロマン派の専門だと、よほど重箱の隅をつつくようなことをやらないと、結構被っちゃうんじゃないかと思います。かぶらないものを選べるというのは、やはり先生ならではの点だと思います。

白川:私は、「小ネタおばさん」なんだと思います(笑)。単純にエピソードの「へ~」っていう、「どうでもいい類」で、割と満足できちゃうんだと思います(笑)。でも、正典作品分析をずっとやり続けていくべきだったと反省してもいます。精緻に、文学作品をきちんと、まっとうに読んでいって、細かな差異から新たな解釈が可能だと示すような丁寧な作業をした上で、真摯な論文を書いていくっていうのは文学研究の規範的手法のひとつだと思っています。それができるのは、羨ましいと言うか、素晴らしいというか、そんなふうにできたらいいなっていう思いは、とても、とても、あります。今後の修行課題です。

–私は多分実は専門が真逆でして、正典がどのように確立されたのかというのを研究しているんですけれども、それを例えばレポートや論文、卒論などで出したりすると巽先生の言い方だと「白川くんがやってるような注目されてこなかったところがあることを決して見落とさないように」というような教育を常にされるんですよね。今は黒人文学も一つの分野としても成立していて、ニグロ・ルネッサンスのように、今はもう周縁化されてないと思うんですよね。そこからもあぶれるような、本当に名もなき者たちの文学を形にしてもらっているというのは、本当に助かってる方が多いと思います。

白川:そう言って頂けるのは嬉しいですが、あまりにも周縁ネタだと、作品だけでなく論文についても、読みの需要そのものが少ないというのが実際のところです。周縁化されていた/いる作品群や、現在でもほぼ黙殺されているテクストの中にも、見出すべきものがあるのは事実だと思いますが、ただ一般的に言って、事象の認知度の低さが、解釈や批評の可能性を阻むことは、ままあるし、ありていに言えば、人は自分がそれなりに知っていること、あるいは、その周辺に、より興味を示すことのほうが多いのではないかと思います。19世紀の大衆文学作品について言えば、こんにち正典とみなされている文学作品と比べると、その精緻さは低いのかもしれません。そもそも読み捨てられるために、書き捨てられた類の作品も多いのだから、冗長で、微妙につじつまが合わないこともあるし、実はものすごくつまらない内容だったりすることもある。私は単純なので、プロットや表現が素朴で、直截に分かりやすいものが好きですが、それでも、「この内容を書くのに、350頁も必要か?」とか思うことがあるし、「唐突すぎて、意味わからない!」とか、愚痴を言いながら読んだりします(笑)。尤も、結局その「分からなさ」は、こちら側の言語感覚とか知識不足のせいであることのほうが多いのですが(苦笑)。ともあれ、「いったい何人がこのパンフレット読んでるんだろう?」 とか思いながら、地味~に、お世辞にも面白いと言いにくいようなテクストを読んでると、なんとなーく超絶孤独なこともありますし(笑)。

ただ、対象とする作品が正典であっても、そうでなくても、何かを論じる際は「面白いものを書くべき」だし、「情報量の多い、サービス精神旺盛なものを提示するべき」という姿勢を、皆さんはもちろんでしょうけれども、私たちも巽先生にずっと教えて頂いてきたので、そうなりたいと思います。再度申し上げますが、依然、修行中です。実際、巽先生は、誰も知らないテクストや事象を発掘したり、誰よりも早く紹介されたりしますが、ご論考のスリリングさと、知的論考でありながらもエンターテイメント性もいっぱいであることは、広く知られているところですから。

–確かに巽先生の論文を読むと、すごく面白いなと思ってしまいますね(笑)

白川:先ほどのご質問が正典/非正典ということでしたので、もうひとつ学生時代に聞いたエピソードを申し上げると、古典作品は、例えば百科全書の『白鯨』などは、何度読んでも必ず新規の発見があるテクストだと、三田で長きにわたってお教えになっておられた山本晶先生は、おっしゃっておられたと記憶しています。なんらかの技巧的な「仕掛け」があって、どんでん返しの結末や種明かしの爽快感が醍醐味のテクストもあろうけれども、手練れの学者が何度読んでも、そのたびに気づきがあるというのは、やはりテクストの重厚さなのでしょうし、だから論じられ続けるのでしょうね。そういうテクストにも向き合って、修行したいと思います。

もうひとつ、ご質問の中に、「黒人文学」、「ニグロ・ルネッサンス」という言葉がでたので、余談的に申し上げるならば、現在、ハーレムルネサンスについての大著を、巽先生のゼミ(院/学部)ご出身の先生方(常山先生、深瀬先生、中垣先生)が、ご編集中で、このアンソロジーには、他にも奥田先生や、大和田先生や、有光先生など、巽先生の大学院でのご指導にご縁のある先生方がご執筆なさっておらられると聞き及んでいます。きっと程なく、出版されるのではないでしょうか。