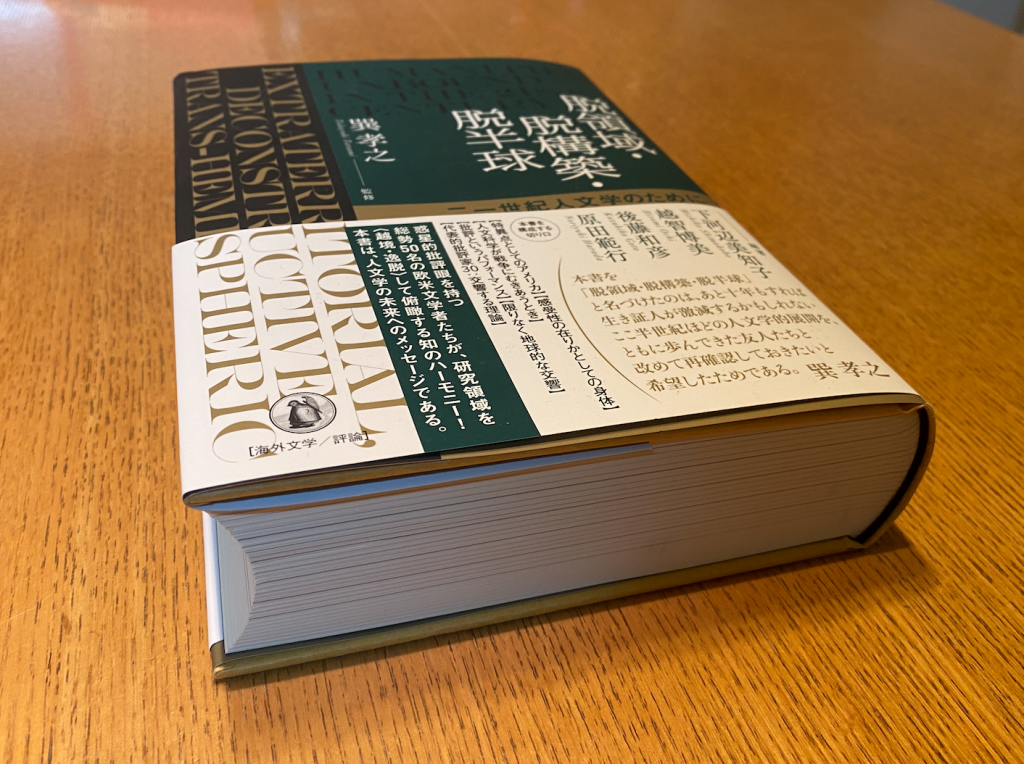

『脱領域・脱構築・脱半球』

–入室した時から気になってましたが、テーブルに置いてあるのは先日刊行された『脱領域・脱構築・脱半球』(通称『三脱』)ですよね?分厚いなぁ。

巽:『三脱』自体が非常にマニアックな本ですよ。まずタイトルの起源からして、これがわかるかどうかで読者の水準が試されるクイズみたいなものだしね。「脱領域」っていうのはジョーシ・スタイナーの「エクストラテリトリアル」( Extraterritorial)、「脱構築」はジャック・デリダの「ディコンストラクション」( deconstruction)、「脱半球」はガヤトリ・C・スピヴァクの「惑星思考」( planetarity)やグレッチェン・マーフィーの「半球的想像力」(hemispheric imaginings)、ワイ・チー・ディモクの「環大陸思考」( through other continents)、ポール・ジャイルズの「裏返しのアメリカ」( Antipodean America)から着想した造語「トランスヘミスフェリック」(trans-hemispheric)。

実はスタイナーとデリダの年齢はほぼ変わらなくて(スタイナーが 1929年生まれ、デリダが 1930年生まれ)、二人ともユダヤ人なんだよね。しかし、見ている世界が少し違う。スタイナーはフランス生まれの超秀才で多言語を操り、ヨーロッパを代表するエリート主義的知識人である一方、デリダは北アフリカのフランス領アルジェリア出身で、のちにフランスやアメリカで教育を受けたから、ヨーロッパの周辺からヨーロッパの中心を撃つ思想を構築した。だから世界の見方にしても、北半球と南半球の違いがあると言っていい。面白いのがデリダの盟友ポール・ド・マンの弟子がガヤトリ・C・スピヴァクで、彼女はインド系なのにデリダの英訳をこなしている。

その関連で、『三脱』の帯に寄稿者たちを「惑星的批評眼を持つ総勢50名」と紹介したゆえんを明かすと、このように「惑星思考」に端を発する「脱半球思考」は、これまで欧米を中心に北半球先進国の視点に倣ってきた批評眼に盲従するんじゃなく、我々自身も含む極東や南半球の視点で裏返し、何よりアメリカを脱中心化してみせることが、以後のトランスナショナルな批評的展望じゃないかと直感したんだよね。

ちなみに、 寄稿者 50名という数字に合わせたわけじゃないけど、ここ 50年の人文学的展開を総括しようとしたのは本当で、そもそもスタイナーの『脱領域の知性』は71年の本だから今ちょうど刊行50年。このコンセプト「脱領域」は「学際」とともに70年代を席巻したけど、デリダの「脱構築」は 1980年代から 90年代、すなわち米ソ冷戦解消前後のキーワードとして定着し、スピヴァクは21世紀初頭に「惑星思考」を提唱して「脱半球」の先鞭をつける。つまり『脱領域・脱構築・脱半球』のタイトルに躍る3つのキーワードは、多少なりとも真剣に過去半世紀の文学批評や文化理論に対峙しようとしてきた読者ならーーそれもスタイナーやデリダと同世代の昭和一ケタ世代から団塊の世代、さらには平成以後のポスト・バブル世代にまでーー何かしら思い当たる節があるはずなんだよ。

一番最後に「代表的批評家30:交響する理論」という批評家事典を収録してるんだけど、ここは私のアイデア。このコンセプトでまるまる一冊作っても良いと思ってたけど、編者の下河辺美知子氏の勧めもあって『三脱』の巻末付録の様な形で巻末にまとめた。『三脱』のタイトルと連動して、この半世紀に活躍した批評家について、各人に思い入れのある書き手に思う存分書いてもらったから、学部生や院生が読んでも面白いだろう。

佐藤: 巻末の「代表的批評家30:交響する理論」も素晴らしいですよね、しっかりと現代批評の概観が掴めるようになっている。参考文献もつけてくださっていますから、これは私どもが教える時にも大変便利ですね(笑)また帯が凄く良いですよ。巽先生が書いていらっしゃる序文の一部「あと10年もすれば生き証人が激変するかもしれないここ半世紀ほどの人文学的展開を、ともに歩んできた友人たちと改めて再確認しておきたいと希望したためである」が沁みますね。(写真)これはコットン・マザーの『アメリカにおけるキリストの大いなる御業』(Magnalia Christi Americana)ですよ(笑)「ピューリタンがいなくなってしまうから、今のうちに私が全部記録に残そう」という。

巽:そうそう(笑)佐藤君は日本ソロー学会講演の司会で、私の業績が「コットン・マザーを凌ぐ」と紹介してくれたからね。

佐藤:巽先生は著書の数もコットン・マザー並ですし、この厚さもマグナリア級ですね。

今の学生は読まないといけない古典も批評も膨大ですから大変ですよね。こういう本があれば批評にある程度目配せをしておきながら、じっくりと作品に向き合う事が出来る。辞典の様に手元に置いておいて、膨大な批評史に向き合う際に自分の中でそれらの位置付けをし直す際に使う事も出来ますね。

巽:これまでにも批評理論のガイドブックは出版されてきたけど、大体ロラン・バルドとかデリダ、フーコーが中心。でも『三脱』は英米文学研究書だから、やっぱりレオ・マークスやサクヴァン・バーコヴィッチやキャシー・デイヴィッドソンは欠かせない。ちなみにヴァーナー・ソラーズの章では小谷真理への言及もあるし。

小谷:え 、そうなの!?すぐ読みます(笑)

巽:有光道生君が書いてるよ。ちゃんと先人への敬意を表してる。ソラーズの「民族異装」(ethnic transvestite)の理論を発展させたのは小谷さんの業績ですよ。

小谷:やっぱり男装とか女装とか異装とか、、コスプレに関係ありますので(笑)

巽:「日本への移植」という視点でも皆さん熱心に書いてくださっている。そういう意味でも面白い読み物になってますよ。

佐藤:私の頃は先生から膨大な論文のコピーを頂いて「一年で読み切れるかな?」と思った訳ですけど、こういう風に一冊にまとめていただけるのは有難いことです。「もっと早く出ていれば」と思います(笑)

拝読させていただきましたが、ほんの一例を挙げれば、英文学がご専門の原田範行先生がベンジャミン・フランクリンの事について触れていらっしゃるのが素晴らしい。フランクリンは原田先生ご専門のサミュエル・ジョンソンと同時代人だったわけで、独立建国の立役者といえどもフランクリンは徒弟時代と植民地代表を務めた頃、ずいぶん英国贔屓でもありました。越智博美先生は南北戦争後のアメリカと戦後日本の親近性について書かれていて、これも面白かったですね。太平洋戦争を扱った文学ではジェイムズ・ジョーンズ『地上より永遠に』などはよく引かれますが、越智先生の論考ではこれまであまり注目されていなかったような作品が言及されています。

巽:皆さん非常にセオリティカルな文学研究事を執筆してくださいましたね。一昔前だと「セオリー」と聞くと「文学と関係ないでしょう」とアレルギーを示す先生もいたけど、実際には当然その「セオリー」にも文体があり文学性があるからこそ多くの読者を惹きつけるわけで、それが面白いからハマる学者研究者がいるんだよね。だから今回は依頼状には難しい注文は一切付けず「各批評家への皆さんの思い入れを書いてください」と記した。その結果、たとえば折島正司先生が書いてくれたジョナサン・カラーの項目の冒頭は「私はジョナサン・カラーが大好きである」。普通のセオリー・ガイドブックではまずない語り口ですよ。

佐藤:さっきスタイナーの話が出ましたけども彼は『トルストイかドストエフスキーか』(Tolstoy or Dostoevsky)で“debt of love”なんて文句を残していますね。我々研究者は作家に愛の借りがあるから、その恩を批評で返すということです。自分がとことん愛する作品があることに加え、その愛する気持ちから批評が生まれるというのは幸せな事ですよね。「すべての奥義と凡ての知識とに達し」ても「愛なくば數ふるに足らず」(『コリント前書』第一三章)とはこのことです。

巽:スタイナーは割とそういう殺し文句の傑作が少なくない。大学院講義の「文芸批評史」で必ず読ませるのが、彼の「むずかしさについて」(1978年)という名論文なんだけど、そこでも「文学作品には辞書を引くだけではわからないむずかしさがある」ことの根拠が明記されるのも清々しい。新批評的精読( close reading)を訓詁学的解釈と誤解してきた我が国の一部英米文学教育なんか、それだけで吹っ飛んじゃいそうだ。

いずれにせよ三脱本の「代表的批評家30:交響する理論」を読むと、今こそ読み直すべき学者批評家研究者の存在に気が付きますよ。普通のガイドブックでは第一にセオリーがあり、次にそれを駆使した実践的批評が続くという形式が採られるけど、この本の場合は論文が先で、理論が後。通常とは逆になってるのもミソ。

佐藤:これから大学院で「何を教えようかなぁ」と悩んだ時は『三脱』を開いてみて、そのページの批評家の話をしても良いかもしれないと思っています。だから、私にとってはメッセージボードみたいな節がある。メアリー・ローランソンの捕囚体験記に描かれていますが、インディアンに囚われているピューリタンは苦しいとき、悩みのときにもちろん聖書を開くんですよ。その際にパッと開いたページに書いてある事を自分の状況と重ね合わせ、メッセージを感じ取る訳です。それはピューリタンにとっては、たまたま開いたページではなく、神が示してくれたメッセージと捉えられた。私と『三脱』の関係になぞらえると「このページを開かせてくれた」のは恩師の神通力で、そこに深遠なメッセージを読み取る(笑)、という具合でしょうか。私にとってはそういう一冊になる気がしています。

巽:コットン・マザーが “Lord’s Remembrancer”と呼ばれてたのを連想するね。「神が私を語り部として選ばれたのだ」とでもいうかな。

佐藤:ピューリタンはそういった価値観ですね。エドワード・テイラーは「私を神の御言葉をつむぐ紡織機にしてください、私を神の御言葉を編む機織り機にしてください」という詩(”Huswifery”)も残しています。

巽:『三脱』はむしろ学部生向けな気もしている。 1998年に『 物語のゆらめき』を作った時は「今後はこれを慶應義塾のアメリカ文学専攻の子達の必読書にして、卒論を書く前に、まずは慶應義塾の研究論文の水準を思い知らせよう!」という意気込みだったんだよね。 『三脱』は今の日本の英米文学研究を代表する第一線の方達が執筆してくださいましたから、今度は当然学部生でも、いきなり日本最高の水準を知ることができるわけです。 これから院試を受ける諸君もこれを読むだけで勉強できるわけですよ。全550ページ、読破したまえ。

学生一同:頑張ります!!

ミセス・マニアック、小谷真理

–「日本コスプレの祖」として知られる小谷さんの「マニアックさ」について語ってもらわねば、この企画は成立しないだろうと勝手に思っている訳ですが、コスプレを始めた頃のお話を伺っても宜しいでしょうか?

小谷:私の出た平塚江南高校では体育祭で10分弱演劇をやる伝統があるんですよ。脚本、舞台、音楽、衣装を全てゼロから作るんです。当時はそれが本当に楽しくて。そういう経験があったから「何か装う」事にそもそも違和感がなかったのよね。この母校の伝統をSF界隈に応用してみたんですよ。SF界隈の「ファン」というのは独特で、他のジャンルのファンと少し違うんです。まさに“Fanatic”である意味非常に宗教的・オカルト的なほどに情熱があって、とにかく「現実じゃないもの」に没頭するんですよね。

エドガー・ライス・バローズの『火星のプリンセス』のデジャー・ソリスっていう「SF界きっての比類なき絶世の美女」がいるんですけど、ある時「ポール・アンダースンという作家の娘がアメリカのファン大会でデジャー・ソリスの完コスをした」というニュースが海を越えて日本に伝わってきた。それがものすごい衝撃だったんです。なんと申しましょうか、かき立てられたんですね。アメリカではSFファン達がそういう事をやっているらしいし、高校生の時にそれに近い事をやっていたから「私たちもやってみようか」と(笑)

–「日本コスプレの祖」の起源は10代、高校生の時にあった訳ですね。

小谷:当時はそんな文化はありませんから、相当おかしい人と思われていて「変態」呼ばわりされてましたね。仮想変態集団と呼ばれておりました。そもそも、SF界自体がおかしな趣味の人々の集団だから、その中でもおかしいとなるともう底辺(笑)。でも、一人がコスプレをし始めると、年々増えていった。コミケでもいつの間にかコスプレがポピュラーになったのはアニメのブームがあったからだと思います。架空の世界の、例えば宇宙戦艦ヤマトやガンダムのコスプレが現実に現れてくるわけですから、だんだん「現実」と「仮想現実」の境が曖昧になっていきますよね。

海外事情に関して少し遡って調べてみると、アメリカのSF大会では初期からスーパーマンや異星人の格好をしてる人がいるんですよ。そのコスプレ集団の中にはゲイの方の女装だったり、ドラァグ・クイーンも混じっていたらしいんですね。 アイザック・アシモフの親友だったフォレスト・アッカーマンという、いわゆるビッグネーム・ファンの方の若い時の写真を見ると物凄いイケメンで、かつコスプレをしてるんですけど、それが凄く綺麗なんですよ。彼はSF大会だけではなく、マンハッタンのレズビアンバーでもコスプレをしていたらしいんですが、そこでも違和感がなかったらしい。昔のフェミニストやSFファンの間ではもう「伝説」ですが。ゲイの方やドラァグクィーンの方々は、女装や異装など奇抜な格好をするチャンスがなかなかないので、SF大会のパーティーに来ていたという話は伺いました。両者は混ざり合っていたんですね。SFファンはSFに気を取られているので、大抵のものは大丈夫なんですね。安心してクィアな方々もいらしていたと思います。

巽:クィア、字義通りの意味で言えばまさに「変態」だったと。実は『2001年宇宙の旅』原作者アーサー・ C・クラークやサイバーパンクの聖典『ニューロマンサー』の作家ウィリアム・ギブスンも、かつては SF大会でコスプレしてたんですね。我が国では昔の身分制度からの類推で「士農工商 SF作家」なる自虐的表現がありましたが、英米ではむしろ変態度に即して「 LGBTQSF」とでも言えるかもしれません。

小谷:そうそう。 だから、私達が日本でコスプレを始めた時に「変態」呼ばわりされてたのは、アメリカのルーツまで遡ればある意味由緒正しいことだったんだよね。コスプレっていうものは、そういう世間からは「変態」扱いされがちな、現実に居場所がない人達が自分達の世界を作ろうとしてやり始めるんです。

その時の熱中の度合いは確かに“Fanatic”でもあり、かつ“Maniac”でもある。衣装なんか向こうのペーパーバックを参考にしたり、衣装に関する描写を読み込むんですよ。そこから自分達で自作するのよ。シーツを染めたりなんだりしてね。

佐藤:そこからですか !

小谷:子供の頃は予算が限られてますから。工夫するしかないんですよね。針金を曲げて色々作ったりしたなぁ。最初のコスプレの時はくさび帷子を作らないといけなかったんだけど、作り方が分からないから金や銀のラメの糸を編んで、それっぽく見える様に作った(笑)本当に一生懸命に表紙とか挿絵を参考にして作ってましたよ。

–DIYですね

小谷:今は百均で材料は全部揃うけど、あの頃は大変だったんですよ(笑)

巽:当時はユザワヤくらいだったからね(笑)

–今ではドンキで買えるようなセットを着用する事も「コスプレ」として定着していますけど、偉大な先人の話を聞くと凄まじいものがありますね。「着るもの」というイメージでしたが「作るもの」という側面が大きい。

巽:東急ハンズなんかもレディメイドのコスプレ衣装を販売してるけど、半世紀前にはとにかく出来合いという概念自体がないんだから。

小谷:「みんなが着る事が出来る、ファンタスティックで可愛らしいもの」が今主流だと思いますけど、マニアはやっぱり懲りますね。「キャラクター」が好きすぎてキャラの現実受肉化に向けて邁進します。その好きなキャラクターになりたいっていう気持ちが強いから自分で作るしかないのよ。あとね、、人間なら、まだ良いんですよ(笑)

人間以外のものを好きになってしまった時は本当に大変で、木の板を切るところから始める人や段ボールでロボットを作ったりする人もいましたね。ちなみに、そんな事をやっていた人は今は某ロボットアニメ制作会社で仕事してますね(笑)

佐藤:借りたり買ってきたりではなく、それら全てを自分たちの手で作り上げる訳ですから物凄い話ですね。

小谷:もう本当に全部ゼロから作るわけです。私はヒロイック・ファンタジーのファンクラブでそういう事をやってたんですけど、そもそもヒロイック・ファンタジーそのものが SFの中でも新興ジャンルで「ファンクラブ」も無かったからまずはそこから作る。言い出しっぺは私じゃないけど(笑)。

自分の好きな作品やキャラクターに関する事は何でも知りたかったから、情報を得るために色々な所を訪れるし、ファンクラブを作って集まろうとするし、、対象について「自分が知らない事」があるのが許せないから、それを知っている人と話して、それ自体も「自分の知識」として吸収する。

(左から3人目)胸部に鎖帷子をつけているのが小谷真理氏

『魔法の世界の凱歌』の表紙の女性・ジェライスを小谷氏はコスプレで再現

巽:これが“Fanatic”ですよ(笑)。

小谷:とにかく「知らない事」を許さない世界ですね。というか自分で自分が許せない。コスプレはあくまでもその「知識の集積」から「自分で作る」に派生したものかもしれない。

巽:だから、コスプレは一種の読者反応論批評なんですよね。まさに「読み」のクリエイティビティ、「読み」の表現ですよ。

小谷:アメリカでは騎士や南北戦争の人気が凄いのでみんなで集まってイベントをやる人達がいますけど、それを指して「クリエイティブ・アナクロニズム」と言いますね。

佐藤:ミディーヴァリスト(中世愛好家)が多いですよね。例えばスタインベックもヘミングウェイもトウェインも『アーサー王物語』が好きでしたから。あとアメリカの書店に行くと、「南北戦争マニア」が実に多いことに気づかされます。実際にアメリカに行かないと分からないかもしれませんが大学の図書館や古書店には南北戦争関連の書籍が膨大にありますよね。